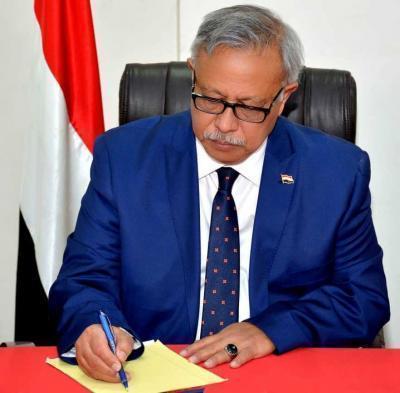

من حوار الثقافات إلى ثقافة الحوار · بقلم الأستاذ عبد القادر باجمال رئيس مجلس الوزراء يقف عالمنا اليوم أمام تقاطعات للطرق يرتادها سكان المعمورة المحملين بهمومهم الفكرية والسياسية والاقتصادية والأمنية، ويسعى كل منهم إلى سلوك هذا الطريق مثقلاً بتراثه الوطني وميراثه الماضوي وواقعه الحياتي الذي يجسده المشهد التاريخي الراهن لوضع الأمم والشعوب القاطنة فوق كوكب الأرض الذي يمثل المجال الحيوي للإنسان. ومن البداهة والمنطق، فإنه لا يمكن تصور الحديث عن حاضر أية أمة أو شعب من الشعوب، بعيداً عن استجلاء تاريخه ومكونات ماضيه موضوعياً وذاتياً ومن دون معرفة العلاقة القائمة على عناصر هذا التكوين المتمثلة في الأفكار والأشياء والناس. إن جوهر الأزمة في عالمنا اليوم يتبلور أساساً في فقدان عناصر التفاهم بين سكان المعمورة الذين ظلوا في حال عزلة فكرية وسياسية واقتصادية في ما بينهم، فتصرف كل منهم على قاعدة السيطرة والهيمنة واستخدام القوة... إلى اللحظة التي صاغ كل منهم علاقته بالآخر على أساس مبدأ "البقاء للأقوى". جاء الانشداد الفكري والعقائدي، بل العرقي والطبقي على مستوى السلوك البشري الفردي والمنظم، كرد فعل لتجاهل الحقائق التاريخية المتصلة بالخصوصية بكل مفرداتها العقيدية والوطنية والنفسية الفردية والجماعية. لقد تركت المعارك إبان الحرب الباردة، التي تصور البعض بأنها انتهت بانهيار الاتحاد السوفياتي، ظهور تصور غير إنساني أو أخلاقي يؤسس لفكرة أن البشرية ستنقلب على ذاتها باعتماد الرؤى الرأسمالية والتحول الفوري نحو نظام "العالم الحر" كما تراه كل من أميركا وأوروبا، بما في ذلك التوجه نحو تطبيق النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبتجاهل تام لمجريات التحولات التاريخية النوعية في البلدان التي حسبت في تصنيفات قوى الصراع الدولي ابان الحرب الباردة. إن المسألة أو المعضلة التي تواجهها شعوب المعمورة وأممها اليوم شديدة التعقيد، لأن الذين كانوا ضحايا للحرب الباردة، هم اليوم الأكثر تضرراً مأسوياً في ما بعد هذه الحرب، لأن المطلوب منهم في كل الأحوال أن يكونوا تابعين للقوة والسيطرة والهيمنة الموجودة في المجالين العسكري أو الاقتصادي. وفي كل الأحوال، سواء انقسم سكان هذا الكوكب بين شرق وغرب، أو اشتراكية ورأسمالية، فإن الهم الرئيسي يتمثل في الخلاص من الفقر والفاقة والجهل والمرض. وبالتالي فإن لسكان الأرض جميعاً هدفهم الموضوعي والذاتي بغض النظر عن شكل النظام السياسي وطبيعته الذي يحكمهم، ألا وهو الوصول إلى غاياتهم في الحياة الحرة الكريمة. إن نهاية التاريخ التي تحدث عنها فوكوياما إنما هي فكرة "ساذجة" و"سطحية" في الوقت نفسه، لأنها "فكرة" ذات نظرة أحادية الجانب وتكرس العصبوية الدينية والفكرية والقومية التي تستثير عناصر الانقسام والتشتت والصراع بين سكان الأرض. ومن المؤسف أن هذه الأفكار العدمية والمكرسة لمفهوم القوة والسيطرة، وجدت تجسيدها في ممارسة القوى العظمى اقتصادياً وعسكرياً، وجعلت القرار السياسي لدى دولة كالولايات المتحدة يرتكز عليها في سلوكه تجاه الشعوب والأمم الساكنة فوق هذا الكوكب بكل قاراته، بما فيها إلغاء الخصوصيات والمفردات التاريخية عقيدياً ووطنياً واقليمياً... ومن هنا بدأت الكارثة التي زُجت بها وتورطت فيها الولايات المتحدة وبعض المناصرين لها، والمتمثلة في خوض عملية الصدام الحضاري المريع بين القوى البشرية جميعها. لقد نجح بعض دول أوروبا في أن يسجل موقفاً متميزاً حضارياً، بأنها تمتلك الفهم العميق لمجريات العملية التاريخية بين الشرق والغرب، ولتداخلات العلاقة بين شواطئ البحر الأبيض المتوسط (جنوباً وشمالاً وشرقاً وغرباً) الملأى بالعقائد والثقافات والمصالح التجارية المشتركة. والحال، إذا كانت الكتلة التاريخية قد أدركت في الأزمنة السابقة كل هذه الحقائق، وتمكنت من إقامة العلاقات (الشرقية/ غربية)، فإن القوة الوحيدة العظمى اليوم، وهي الولايات المتحدة، المهيمنة على عالمنا الاقتصادي والسياسي والأمني بسبب انهيار الاتحاد السوفياتي، عليها أن تدرك حقائق التاريخ والجغرافيا والعقائد التي كانت سبباً رئيسياً لانهيار الاتحاد السوفياتي، وذلك انطلاقاً مما قاله الشاعر الداغستاني أبو طالب: "إن من يطلق على الماضي مسدسه فلسوف تقصفه مدافع المستقبل". إنها دعوة إلى قراءة عميقة للماضي والحاضر وتبصر آفاق المستقبل، وإنها لمهمة ذات أبعاد وطنية وإقليمية ودولية. فأي حصر للتفكير في الذات من دون الموضوع، وفي الخاص من دون العام، وفي التاريخ من دون الجغرافيا، وفي المنطقة من دون الإقليم، سيؤدي إلى القفز إلى المجهول. إن الوضع الراهن، أي إطار الحقبة التاريخية الحية والمعاشة آنياً، يتقرر على نحو جلي بأن الولايات المتحدة أخذت قرارها بأن تتولى أمور الحرب والسلم في عالمنا المعاصر، وأن تكون المسؤولة عن استتباب الأمن والاستقرار والقيام بمهمة الوصي الدولي على الأوضاع الناجمة عن نهاية مرحلة ما سمي بالحرب الباردة. أي أن الولايات المتحدة قد فوضت إلى نفسها إحداث التحولات اللازمة في كل بقاع المعمورة من أجل تحقيق التقدم المطلوب نحو الحرية والديموقراطية وحقوق الإنسان والتنمية المتوازنة والشاملة لإنهاء حالات الفقر وعدم المساواة وتحقيق العدالة والمشاركة في مختلف الشؤون الحياتية للشعوب، وذلك من منطلق الترويج والتسويق لعالم الحرية المطلق، غير المكبل بالقيود التاريخية ذات الأبعاد التراثية المتجذرة في العقول والنفوس والسلوك الإنساني العميق. إن هذه الرؤى تستند إلى منظومة فكرية غير جدلية، وفاقدة للآليات الحوارية، وتتسم بالإعلائية والدوغما، وتستقوي بجبروت القطب الواحد، هذا القطب الذي ينبغي عليه أن يدرك حقائق العملية التاريخية برمتها. لقد قبل البعض من سكان هذه المعمورة هذه الاطروحات والرؤى، لكنه قبول مشوب بالريبة والتوجس ومليء بالقلق وعدم اليقين، وذلك من منطلق أن ثقافة الناس أجمعين تكونت من خلال التفاعل العملي بين الأفكار والأشياء والناس، أي من خلال جماع العملية التاريخية التي مرت بها البشرية. فإذاً هل أدركت القوة العظمى اليوم في عالمنا المعاصر جماع الأفكار والعقائد والرؤى، وهل أحاطت بواقع الأشياء المرتبطة بجدلية الذات والموضوع، وهل وصلت إلى أعماق الناس المسكونة بثقافاتهم وسلوكهم الاجتماعي وروابطهم المتجذرة في الزمان والمكان؟ إن هذا كله مدعاة للحوار الإنساني الذي أصبح ضرورياً وملحاً في كل الأحوال، غير أن الدعوة المطروحة تحت عنوان "حوار الثقافات" تظل بحاجة إلى عنوان جوهري آخر يسبق هذا المفهوم الشمولي للمسألة الفكرية التاريخية المطروحة، ألا وهو الاتفاق أولاً على تأسيس وتكريس "ثقافة الحوار" المنطلقة من مبادئ الحرية والديموقراطية وحقوق الإنسان، أي الإقرار بأسس المساواة بين المتحاورين، والانطلاق من قاعدة أننا جميعاً "جيران في عالم واحد". وبالتالي فإن المتحاورين لهم الحق، كل الحق، في سعيهم نحو تحقيق الحرية والحياة الكريمة، والتمتع بقيم العدالة والتكافل الإنساني، وعبر النهوض الحضاري الذاتي المستقل عن الوصاية والهيمنة والاستعلاء الخارجي. ففي البدء كانت الكلمة، وعبر الكلمة كان الحوار، إذاً فلنؤسس أولاً ثقافة الحوار، كمفهوم إنساني مشترك ينبذ العنف والإرهاب والاستقواء والهيمنة، ويجسد قيم التسامح ومبادئ السلام والتآلف بين سكان هذا الكوكب المعمور بالوجود الإنسـاني الرائع والمجبول على الحرية، فطرة الله التي فــطر النـــاس عليها. * المقال نشرته صحيفة الحياة اللندنية في عددها الصادر اليوم الأربعاء 12-11-2003م. |

| إقرأ في المؤتمر نت |

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||